中学3年生だった頃の私の、一番憂鬱だった行事といえば「全校集会」でした。

なぜか副生徒会長だったので、始めと終わりの挨拶のため、全校生徒の前に出て、「これから全校集会をはじめます」と挨拶をする任務があったんです。

たったこれだけのセリフでも、たくさんの人の前に出るのに緊張して、毎回恥ずかしくてたまりませんでした。緊張のため変な発音になって、笑われることもしばしば。

生徒総会の長い挨拶をしなければならない時なんて、ずーーっと練習して直前までは覚えていたセリフが全部吹っ飛んで、長い沈黙を作った上、セリフを言えずに勝手に短縮してしまい、顧問の先生にあとで叱られました。

あれは今思い出してもオゾマシイ記憶だし、「私、やっぱり苦手なんだ」と自らに烙印を押してしまう出来事でした。

そんな私が、今では人前で話す仕事をしています。それも年間100回以上、全国各地で大勢の方の前で。20年前の私には想像もつかなかった職業です。

で、今は緊張しなくなったか?というとそんなこともなく、慣れていないテーマでお話する時には、セミナー前にお腹が痛くなります。

この緊張を持ったままセミナーに臨んでしまっては、参加者さんに全力で伝えることができないので、「ある方法」を実践することで、ベストを尽くせるようにしています。それは・・・

上手にやろうと思わないこと!

緊張の原因は、かっこよく見せたかったり、失敗したくなかったり、そういう「プライド」みたいなものがあって、でも現実は、緊張で汗をかいて、予定通りの言葉を言えず、理想とは違う姿にまた焦って汗をかき震えて・・・みたいなダメダメ無限ループ。

だから、一旦かっこよく見せることや上手にやることをやめて、「下手でもいいから、伝えよう!伝わることが目的なんだ!」と脳みそを入れ替えるだけで、一気に変なプレッシャーがなくなるんです。

こう考えれば言葉に詰まっても噛んでも、相手の目を見て一生懸命に伝えれば、相手も真剣に向き合ってくれるんです。

ところで、以前、トレーニングを積んで、喋りやジェスチャーが素晴らしく上手な方の講演を聴く機会がありました。でも、なぜだか全然響いてこないんです。失礼ながら、その話にも本人にも魅力を感じることができませんでした。

「どうしてこの人の声は心に響かないのか?」途中から、その原因を探ることに集中してしまいました。確かに喋りやスライド画面は上手だけど、参加者一人一人に伝えていない、コミュニケーションを交わしていない、聞き手が変わっても、きっと話の内容は一切変わらないであろう、一方的な説明ロボットみたいだと思いました。

上手と伝わるはイコールじゃない。目的は、上手にやることじゃなくて、伝わるように伝えること。そうやって考えると、「自分にもできる!」とワクワクしてきますよ!

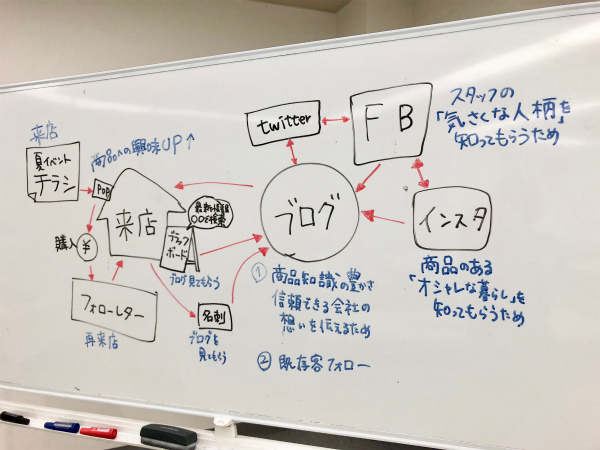

ブログの文章もそう。手書きPOPだってそう。チラシだって、パンフレットだって、みんな同じ。かっこよくとか綺麗に見せることではなく、伝わるように伝えることが目的。これを見失わないようにしなくちゃですね。

以上、私が人前でお話させていただく前に実践している、緊張を抑える方法でした♪