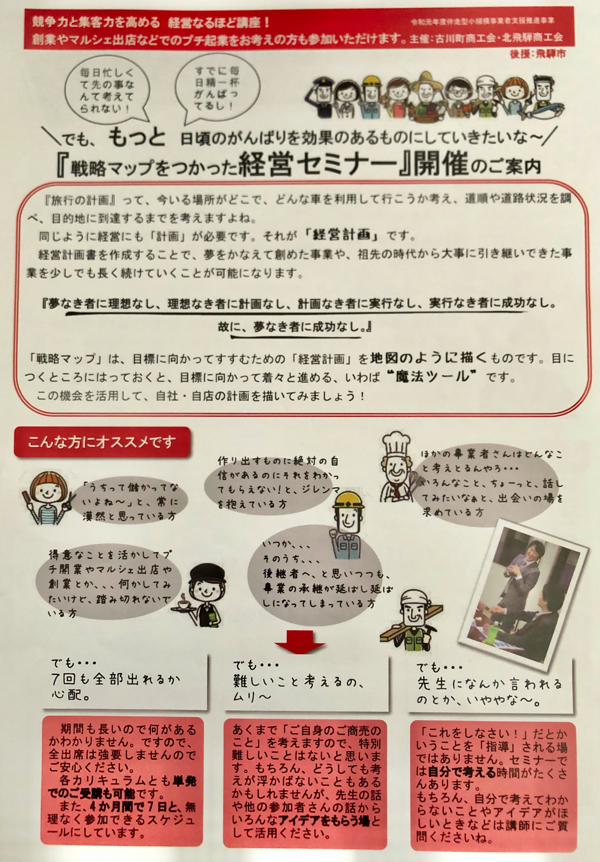

昨日は、船橋商工会議所さんにある大会議室へ。学研エディケーショナルさん向けに、チラシに使える伝え方についての講演をさせていただきました。

参加者さんは約100名。私の講演に入る前に主催者さんから30分くらい連絡事項などの案内があったので、その間は後方座席で会場の様子(聴いてくれる方の層や盛り上がり具合、リアクションなど)をチェックして、私の登壇時間になる前に使う予定だったスライドをバッサリ切ったり、予定になかったスライドを入れたり、構成をがっつり変更しました。

もちろん前日までにきっちり資料は準備してあるんですが、私が事前に用意したものに対して会場のみなさんに合わせてもらうより、会場のリアルな空気に合わせてお伝えさせていただく方が間違いありません!

会場では参加者さん同士、みなさん非常に仲が良さそうだったけど、ちょっと緊張感というか「静かに聴かなきゃいけないよね…」という空気感が漂っていたので、もっと遠慮なく笑ったりリアクションを取ってもらったり、前のめりで楽しく参加してもらいたいな、と思いました。

なので、セミナー開始2分でバーーっと自由に喋って笑える「コミュニケーションタイム」を入れました。思った通り、会場は一気に和気あいあいな空気感に。みなさんの笑顔が見られたので、私も楽しくお話させていただくことができました!

1時間半弱くらいの通常よりだいぶ短い持ち時間でしたが、ピッタリ終了!ホッと安心しました〜。

日頃、いろんな会場で同様のテーマでお話させていただきますが、参加してくれる「人」が違うから、伝え方も全部変えています。私が伝えるのが目的ではなく、参加してくれた方に伝わって、行動してもらい、商売がさらによくなって、いつもの仕事が「たのしごと」に変わるのが目的だから。

もっと話の幅を広げられるように、もっと場に合わせられるように、経験値をアップするぞ!そんなことを考えながら会場をあとにしました。