不老閣さんでは、日々女将さんが健康や美容に高いアンテナを張っています。面白いのが、自分たちが実験台となって、いろいろなことにチャレンジしていること。

私もこれまでいろんな女将厳選商品にハマってきました。笑

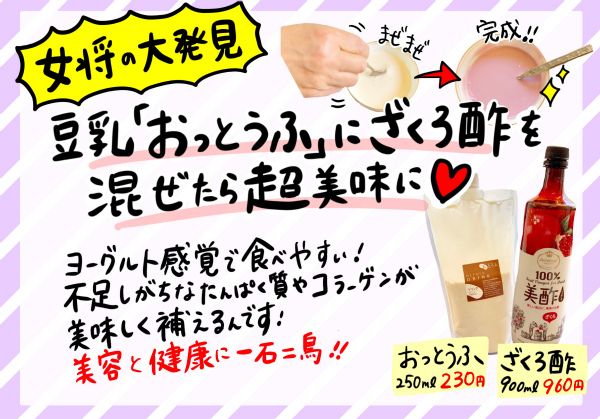

今回気になったのが、不老閣で大人気商品の「おっとうふ」という栄養価が高い豆乳に、ざくろ酢を加えたオリジナルヨーグルト。

白い豆乳にざくろ酢を加えてスプーンでくるくる混ぜると・・・

綺麗なピンク色に!サッパリと甘酸っぱくて食後のデザートにぴったりでした!

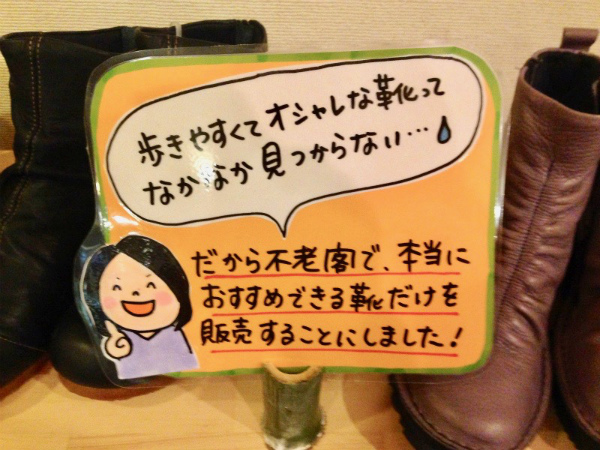

女将さんの行動力には毎回感心してしまうのですが、このざくろ酢の美味しさを知って、即仕入れ交渉をして不老閣での取り扱いが決定。商品入荷前にPOPを書くことにしました。

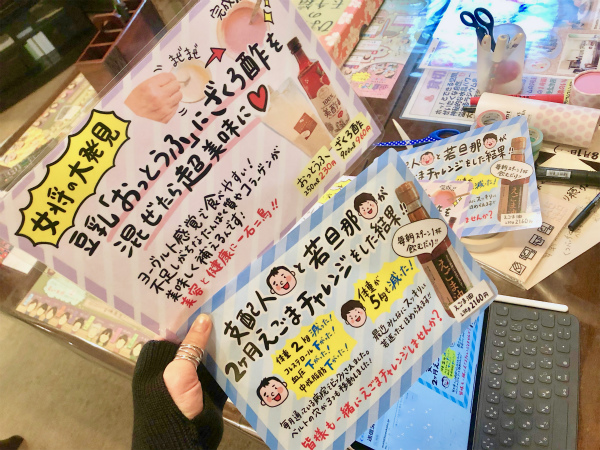

それぞれの写真をiPadで撮影。いつものアプリibis Paintを使いました。

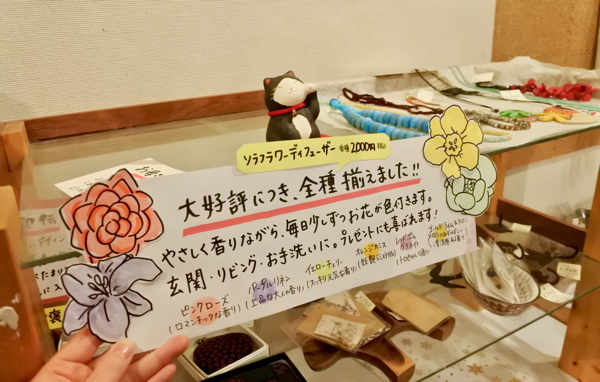

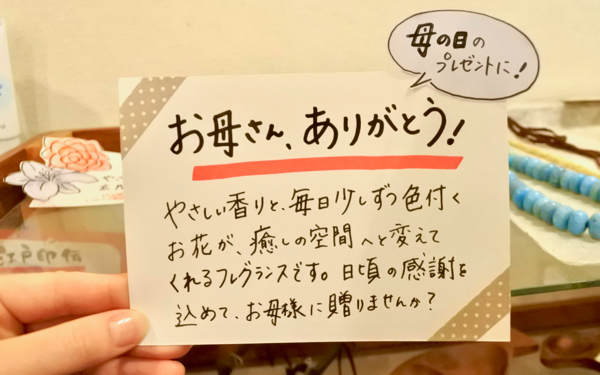

こちらが完成図。「詳しい使い方教えて」というリクエストがあったので、明日のブログにでも紹介したいと思いま〜す。私も自己流の適当ですけどね…☆

完成したら社長のパソコンにデータを送って、プリンターで印刷してもらいました。ラミネートをして、裏に両面テープを付けて、完成!

作成中、いろんなお客さんが興味津々に覗き込んで、「随分前から、こういうPOPがつき始めてから楽しくなったわねぇ」「こうやって作っているのね!」と、声をかけてくれました♪

女将さんの想いがお客さんに伝わりますように☆